Recherche

-

Les actions phares de l’IHU ICAN en 2024 pour lutter contre les maladies cardiométaboliques

-

Classement Clarivate 2024 : 2 chercheurs de l’IHU ICAN parmi les plus cités au monde !

-

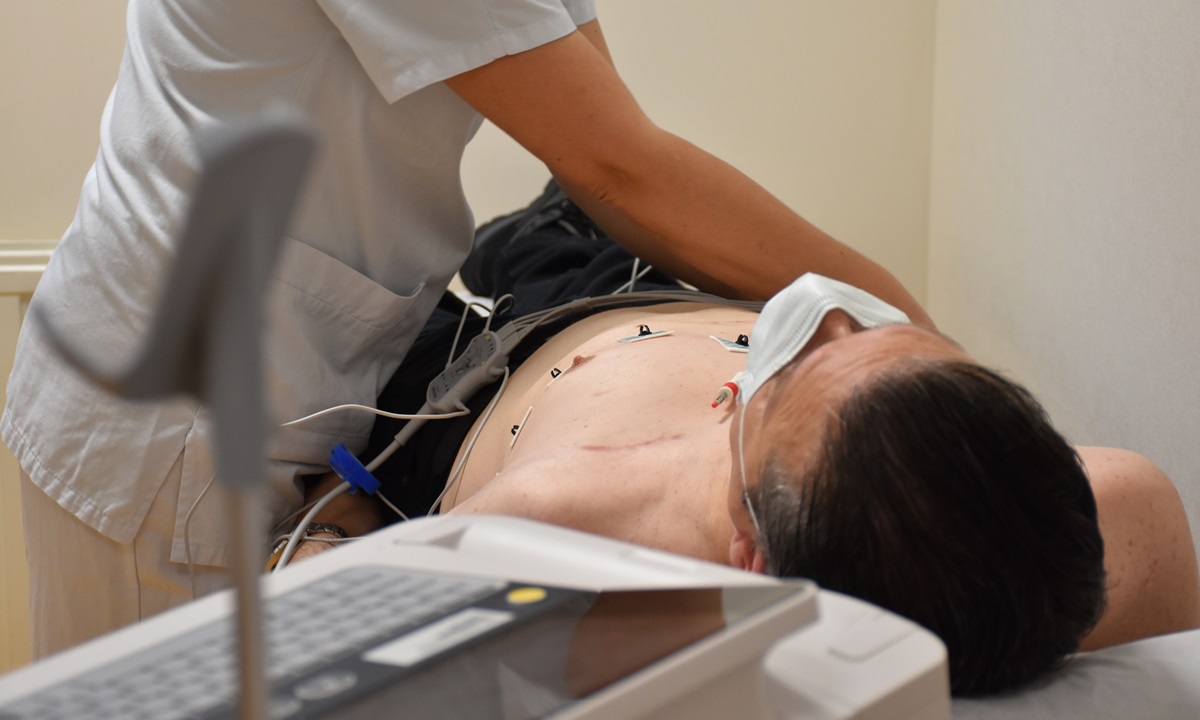

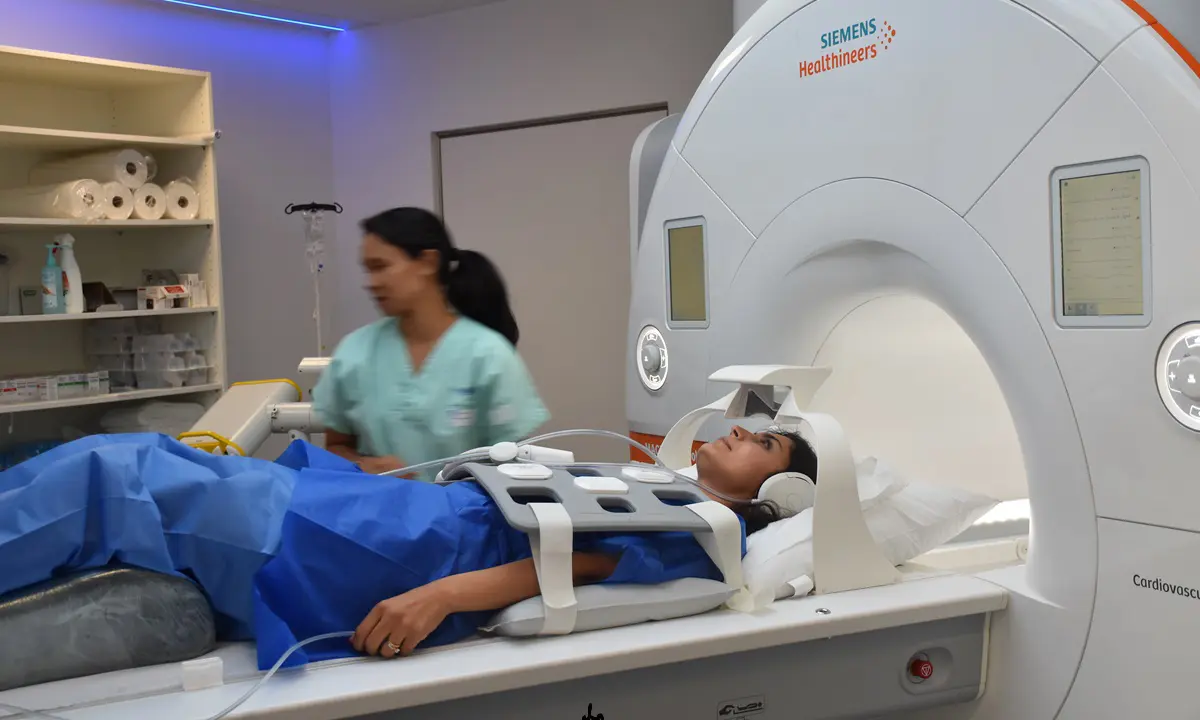

Découverte sur le tissu adipeux épicardique : mieux prévenir la cardiomyopathie métabolique atriale grâce à l’IRM

-

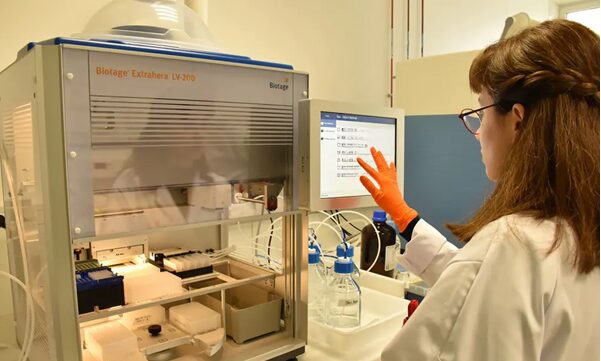

Résultats de l’essai clinique MAESTRO-NASH : vers un espoir de traitement de la MASH (NASH) avec fibrose hépatique ?

-

Un nouvel outil de diagnostic pour améliorer les essais cliniques sur la MASH (NASH) ou « maladie du foie gras »

-

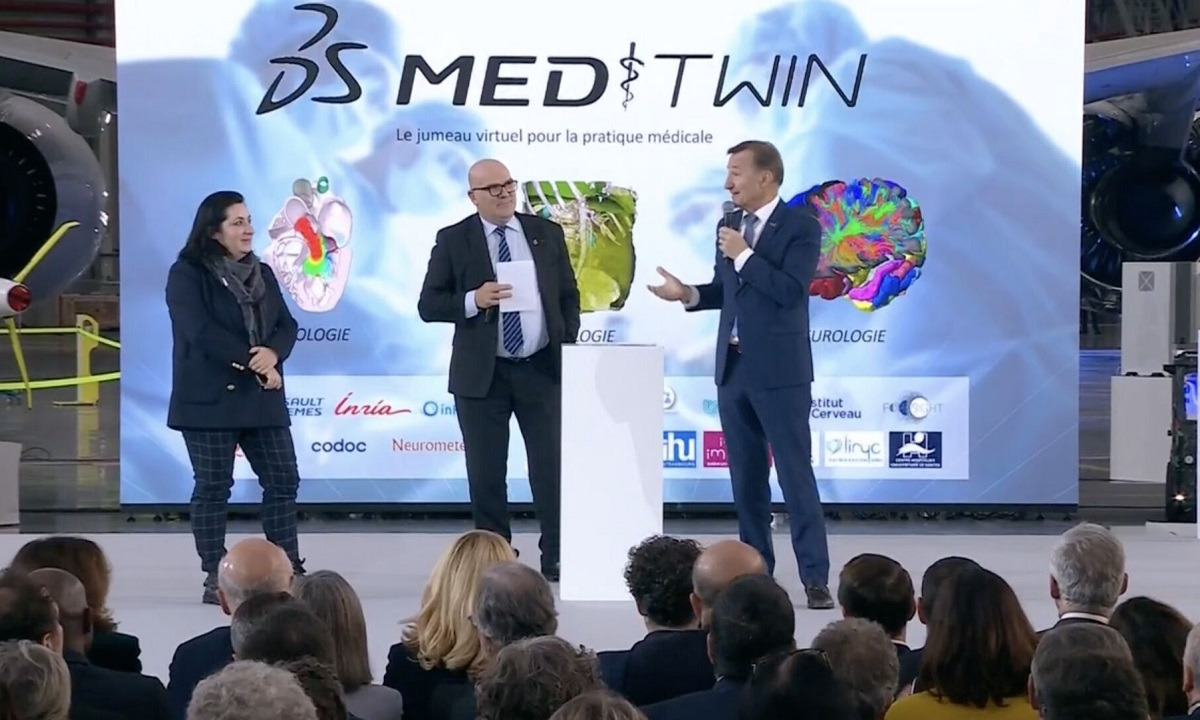

MEDITWIN : l’utilisation du jumeau numérique pour développer la médecine personnalisée de demain

-

L’IHU ICAN lance son baromètre sur les maladies du cardiométabolisme avec l’IFOP