Diabetes & Metabolism

Lipoatrophic diabetes in familial partial lipodystrophy type 2: From insulin resistance to diabetes

The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice

En France, plus de 4 millions de personnes vivent avec un diabète. Dans le monde, on estime qu’il concerne 1 adulte sur 10 âgé entre 20 et 79 ans, soit 537 millions de personnes.

Enjeu majeur de santé publique, le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang (hyperglycémie), provoqué par un dysfonctionnement du pancréas. Il s’agit plus exactement d’un déséquilibre ente l’hormone de stockage du glucose, l’insuline, et celle qui permet de le libérer le glucagon.

Il existe 2 formes de diabètes : le diabète « de type 1 » (DT1) qui est une maladie auto-immune concernant environ 6% des personnes diabétiques, et le diabète « de type 2 » (DT2) qui survient généralement après 40 ans.

À l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète du 14 novembre 2022, les équipes médicales et de recherche de l’IHU ICAN vous informent sur le diabète de type 2, qui touche 92% des patients diabétiques et qui augmente considérablement en France ces dernières années.

L’insuline est une hormone naturellement secrétée par le pancréas, qui a pour rôle de réguler la glycémie (taux de sucre dans le sang) à des valeurs normales, pour le bon fonctionnement de l’organisme.

Parfois, les cellules de l’organisme ont une mauvaise utilisation de l’insuline. L’individu présente de l’insulinorésistance, où le pancréas n’est plus capable de s’ajuster et de secréter normalement de l’insuline. Cela provoque une élévation du taux de sucre dans le sang (hyperglycémie), et le développement d’un diabète de type 2 (DT2).

Cette maladie peut être induite par de multiples causes :

Le développement du diabète de type 2 se fait souvent très progressivement, de manière silencieuse durant de nombreuses années. La plupart du temps, l’élévation du taux de sucre dans le sang n’entraine aucun symptôme notable pour le patient.

Le diagnostic se fait par une simple prise de sang permettant de mesurer le taux de sucre dans le sang, lorsque le médecin généraliste estime que cela est nécessaire, en fonction des facteurs de risque du patient. Certains symptômes peuvent également mener à une vérification :

Les traitements contre le diabète de type 2 ont pour objectifs d’aider l’insuline à mieux agir pour réguler le taux de sucre dans le sang, ou d’augmenter la capacité du pancréas à secréter l’insuline.

Ces dernières années, les avancées scientifiques ont permis de développer plusieurs types de traitement, entrainant une médecine personnalisée en fonction de chaque patient : mode de vie, pathologie(s) déjà présente(s), appétence avec le traitement proposé…

Dans le traitement du diabète de type 2, la 1ère étape est de respecter des mesures hygiéno-diététiques pour améliorer l’évolution de la maladie :

Si ces mesures ne sont pas suffisantes, 2 types de traitement existent :

L’absence de prise en charge de la maladie peut entrainer de graves complications sur le long terme, au niveau de :

Ces complications sévères apparaissent généralement après 5 à 10 ans de déséquilibre de diabète non traité.

Vous présentez des facteurs de risque ? En cas de doute, parlez-en à votre médecin. Une simple prise de sang permet le diagnostic.

Plus rare que le diabète de type 2, le diabète de type 1 apparait souvent pendant l’enfance ou au début de l’âge adulte. Il concerne moins de 10% des patients atteints de diabète.

« Le diabète vit avec moi depuis très longtemps, plus que 30 ans. L’annonce d’une maladie, peu importe laquelle, est un chamboulement dans la vie de quelqu’un. On se demande pourquoi ça tombe sur nous. On pose plein de questions, on est un peu fâché, déboussolé (…) J’ai dû m’adapter au fur et à mesure que les avancées technologiques arrivent, et dans les différents moments de ma vie » (naissance d’un enfant, voyages, activités professionnelles…). « C’est ça, vivre avec un diabète. » Témoignage de Betina, patiente dans le service de diabétologie de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière

« Avec les énormes avancées technologiques de ces dernières années, la charge mentale diminue énormément, et la qualité de vie s’améliore de façon incroyable (…) Le médecin est un partenaire, il est impliqué dans notre vie. Quand les choses ne marchent pas, il est là pour m’écouter et m’épauler. Et quand ça marche, il va être aussi là pour se réjouir avec moi ! » Betina, patiente dans le service de diabétologie de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière

Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology

ATP-binding cassette transporters expression in rats with cirrhosis and hepatic encephalopathy

La Cardiomyopathie Arythmogène du Ventricule Droit (CAVD) est la cardiomyopathie qui représente une des principales causes de mort subite chez les patients jeunes de moins de 40 ans. Elle est caractérisée par une inflammation massive du tissu cardiaque qui s’accompagne d’une perte progressive des cellules musculaires, les cardiomyocytes, qui sont remplacés par des infiltrats fibro-graisseux conduisant à un risque accru d’arythmies ventriculaires potentiellement mortelles.

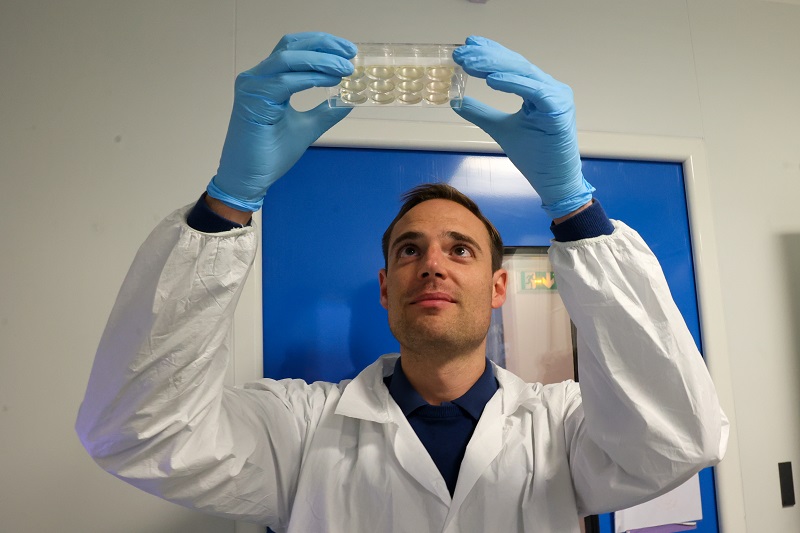

Mené par le Dr Pierre Bobin, le projet CAVD vise à utiliser des pseudo-tissus cardiaques artificiels (EHT), dérivés de cellules souches pluripotentes induites humaines, en tant qu’outil de recherche translationnelle devant permettre à moyen terme de tester de nouvelles approches dans le traitement de la CAVD.

Le projet CAVD vise à développer et à améliorer la technologie des pseudo-tissus cardiaques artificiels (plus connus sous l’acronyme EHT pour Engineered Heart Tissues) dérivés de cellules souches pluripotentes induites humaines (hiPSC) afin de reconstituer in vitro un tissu cardiaque contractile mature reproduisant un stress mécanique tel qu’observé in vivo et capable de reproduire des phénotypes cellulaires et structuraux de la CAVD.

Le projet s’appuie sur des résultats préliminaires encourageants obtenus lors des trois premières années de développement de la technologie des EHT dans l’unité de recherche du Pr Estelle Gandjbakhch et du Dr Eric Villard. Il repose sur la création de lignées de cellules souches à partir de prélèvements sanguins réalisés chez des patients porteurs de mutations génétiques associées à la CAVD.

Ce projet doit ainsi permettre de développer un modèle tissulaire humain génétiquement ajustable, permettant non seulement l’observation et l’étude de la désorganisation tissulaire observée en phase terminale, mais aussi et surtout la reproduction de l’évolution de la CAVD tout au long de ses multiples phases de développement.

Le développement de ce modèle, unique en France à l’heure actuelle, associé à l’utilisation de techniques et de technologies de pointe telles que l’utilisation de cellules souches iPS associée à des techniques d’édition du génome, doit permettre d’étudier les mécanismes pathologiques induits par les deux mutations majeures associées à la CAVD dans le contexte génétique du patient.

Cette nouvelle stratégie ouvre ainsi la voie à une utilisation des EHT en tant qu’outil de recherche translationnelle devant permettre à moyen terme de tester de nouvelles approches dans le traitement de la CAVD telles que la thérapie génique, avec pour horizon le développement d’une approche médicale personnalisée des pathologies cardiaques d’origine génétique.

Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat a accepté de soutenir ce projet de recherche innovant en 2022 et a ainsi rejoint la communauté des mécènes de l’IHU ICAN.

Dans ce cadre, nous avons eu le plaisir d’accueillir la visite de leur délégation pour une présentation du projet par l’équipe de recherche dédiée : le Pr E. Gandjbakhch (Responsable de l’unité de rythmologie de l’Institut de Cardiologie Hôpital de la Pitié-Salpêtrière), le Dr E. Villard (Responsable scientifique) et le Dr P. Bobin (Chercheur post doctorant) dans l’équipe Génomique et Physiopathologie des Maladies du Myocarde de l’UMRS 1166.

Cette rencontre a permis aux membres de la délégation de découvrir les laboratoires de recherche de l’UMRS 1166 ainsi que le laboratoire de culture cellulaire dans lequel sont développés les pseudo tissus cardiaques (EHT), modèle unique en France à l’heure actuelle.

« Le soutien de Crédit Agricole d’Ile–de–France Mécénat est important pour l’équipe, il va nous permettre d’accélérer concrètement nos travaux de recherche qui sont très couteux car il s’agit de techniques très innovantes », explique Pierre Bobin, Chercheur post-doctorant en physiologie cardiovasculaire.

Ce projet est soutenu par :

Les partenaires de ce projet :