Communications Biology

-

Retour sur le livre blanc de l’alliance IHU France

Avec 9,1% de son PIB alloué à la santé, la France accorde une importance majeure aux soins de sa population et à la recherche médicale et scientifique. 10 ans après la création des IHU (Instituts Hospitalo-Universitaires) par l’Etat, cette structure agile et innovante a su prouver sa souplesse, sa réactivité et sa capacité à innover face aux enjeux majeurs de santé publique (crise sanitaire, vaccination, thérapies géniques, e-santé…).

Dans le secteur de la santé, la France dispose aujourd’hui de tous les moyens nécessaires pour faire figure de pionnière en matière d’innovation. Afin de fédérer ce savoir-faire, les 6 IHU (FORESIGHT, ICAN, ICM, IMAGINE, LIRYC et IHU Strasbourg) travaillent ensemble au sein de l’Alliance IHU France afin d’améliorer leur modèle, avec la conviction de son pouvoir d’impact pour la population générale et pour la médecine de demain.

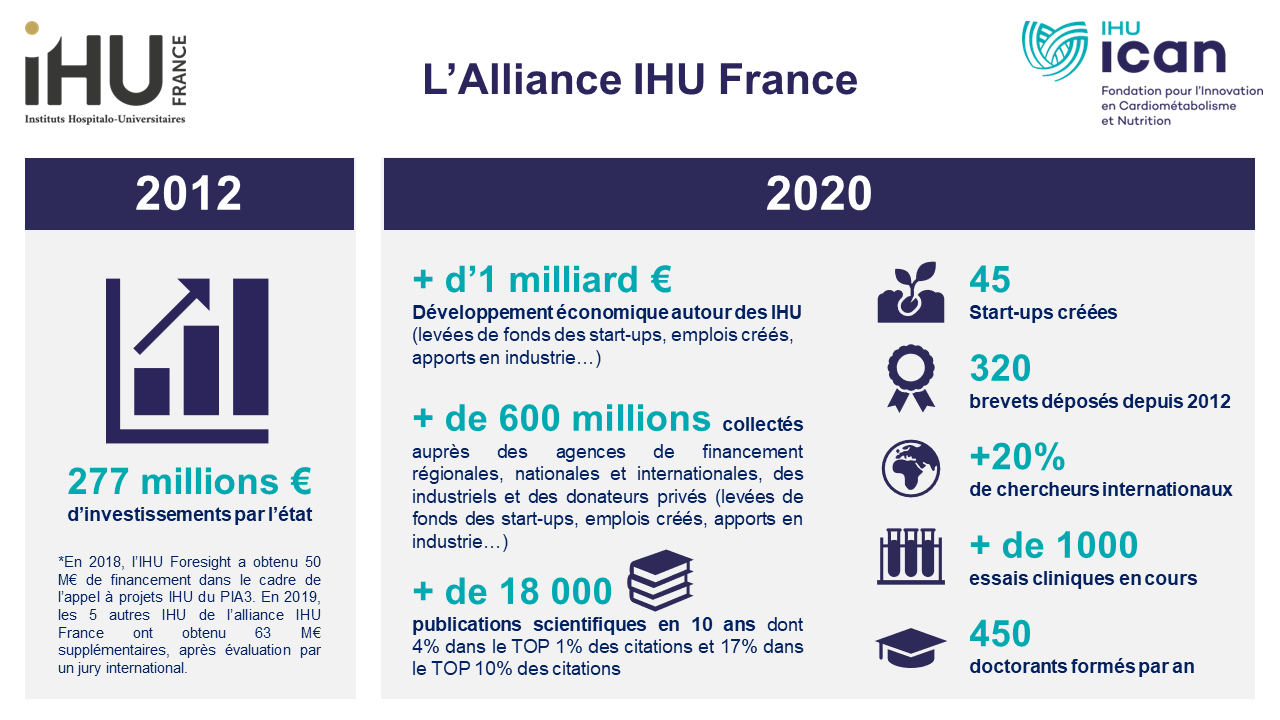

L’Alliance IHU France : un développement économique valorisé à 1 milliard d’euros

Fruit de cette collaboration, le 1er livre blanc de l’Alliance IHU France (février 2022) présente les réflexions et axes de développement destinés à pérenniser ce modèle et à accroître les performances des IHU en place et à venir.

En 10 ans :

- 18 000 publications scientifiques,

- 1 000 essais cliniques,

- 320 brevets déposés,

- 450 doctorants formés,

- 45 start-ups créées,

- Et un développement des activités économiques générées valorisé à 1 milliard d’euros.

« Acteurs de la trajectoire annoncée par le plan Innovation Santé 2030, nous sommes convaincus que notre alliance contribuera à l’advenue d’une France championne de l’innovation en santé en Europe d’ici à 2030. » expliquent les directeurs de l’Alliance IHU France.

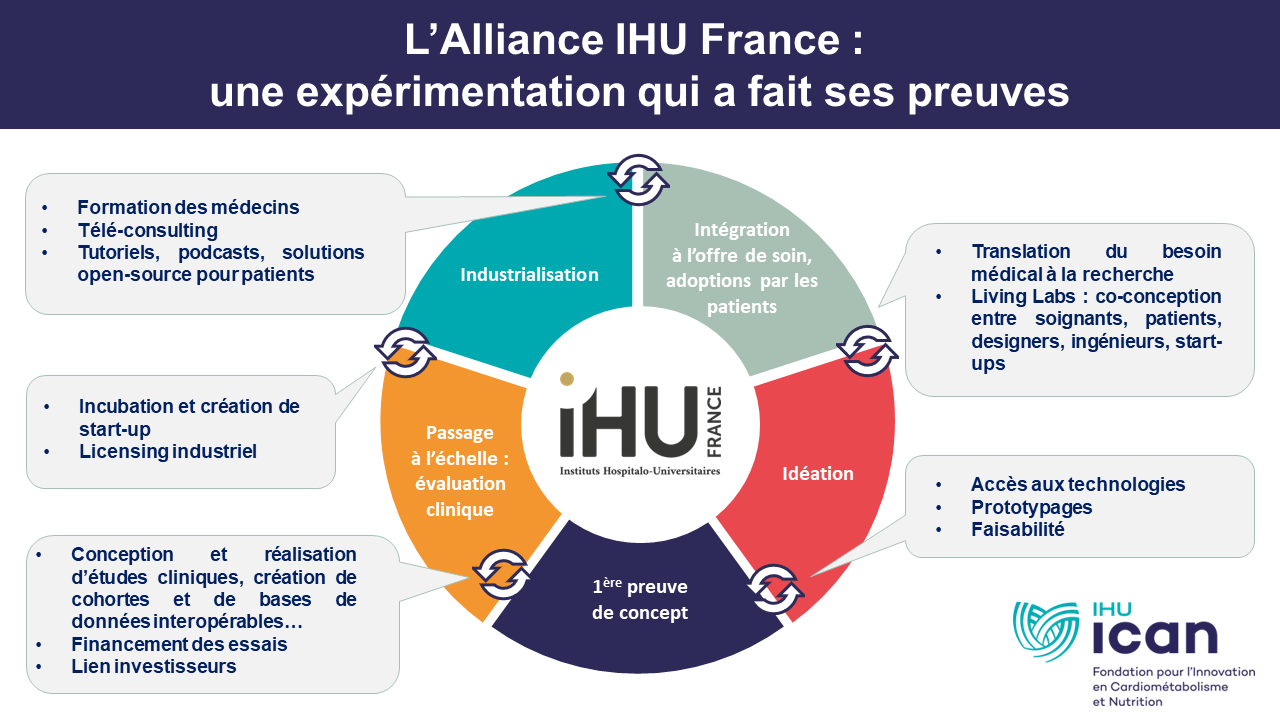

10 ans après : l’efficacité du modèle IHU démontrée

En 2012, l’Etat a créé les IHU (Instituts Hospitalo-Universitaires) afin de développer l’innovation médicale en France dans des domaines de santé publique majeurs. Ce modèle inédit mêle la recherche fondamentale et clinique, la formation et la valorisation à travers des partenariats public/privé, afin de développer la médecine de demain au service des patients et des opérateurs de soins, tout en développant cette filière industrielle française.

10 ans après, le modèle IHU a su démontrer son efficacité. Le 3ème appel à projets IHU, dont les lauréats seront connus prochainement, est une nouvelle illustration du bilan positif des deux premières vagues. Trois présidents de la République successifs (2010-2023), de bords politiques différents, ont ainsi une conviction partagée que les IHUs représentent un modèle propice à faire émerger de nouvelles découvertes majeures au bénéfice de la population générale.

« Coordinateurs efficaces de recherche translationnelle et d’innovation, fédérateurs du public et du privé, intégrateurs du soin et de la recherche, les IHU sont un maillage essentiel à l’écosystème de l’innovation de la santé en France » expliquent les directeurs de l’Alliance IHU France. « Ils doivent pourvoir :

- Assurer un financement régulier, décloisonné et incitatif à la performance et disposer d’un mandat unique pour favoriser l’agilité et la capacité de réactivité face à des opportunités,

- Se positionner comme des coordinateurs efficaces de recherche translationnelle et d’innovation et ainsi aller au-delà de la politique de site pour une organisation en réseaux,

- Être pionniers en matière de création et terrains privilégiés d’expérimentation,

- Être garants et promoteurs ou co-promoteurs des essais cliniques pour élever la France à l’international. »

L’objectif : faire de la France la 1ère nation européenne innovante et souveraine en santé

Forte du regroupement de ses expériences et enseignements, l’Alliance IHU France prenait date en février 2022, dans son livre blanc, d’une série de propositions pour un développement durable du modèle :

- ACCELERER et DÉ-RISQUER le transfert des innovations vers les patients en s’appuyant sur les IHU

- Proposition n° 1 : Booster les start-ups à la création en facilitant la prise de participations par les IHU

- Proposition n° 2 : Accélérer les négociations avec les partenaires privés en donnant au mandat unique son plein potentiel

2. RENFORCER le rôle des IHU en tant que tiers-lieux d’expérimentation et d’attractivité internationale

- Proposition n° 3 : Partager les réussites et les enseignements des IHU au profit de l’innovation nationale

- Proposition n° 4 : Positionner les IHU comme terrains privilégiés d’expérimentation en santé digitale, à l’interface entre le soin et la recherche

- Proposition n° 5 : Favoriser la promotion d’essais cliniques par l’ensemble des IHU en complémentarité avec les CHU et les organismes de recherche

3. ANCRER de manière pérenne les IHU dans le paysage français de la recherche et de l’innovation

- Proposition n° 7 : Assurer aux IHU un financement pérenne via une dotation socle

- Proposition n° 8 : Permettre aux IHU de candidater aux appels à projet en leur nom propre

À l’aide des IHU, la France a la capacité de répondre aux exigences internationales et rester aussi réactive que compétitive afin d’être en bonne place dans la course à l’innovation en santé, déjà menée par de nombreux pays.

-

Practical application of the French two-score heart allocation scheme: Insights from a high-volume heart transplantation centre

Archives of Cardiovascular Diseases

-

Epigénétique : les cellules souches pluripotentes induites, un modèle cellulaire prometteur pour étudier les maladies de l’empreinte parentale

L’empreinte parentale est un mécanisme épigénétique qui conduit à l’expression monoallélique d’un sous-ensemble de gènes selon leur origine parentale. Les maladies de l’empreinte parentale (Imprinting Disorders, ID), causées par des perturbations des gènes soumis à empreinte, constituent un ensemble de maladies congénitales rares qui affectent principalement la croissance, le métabolisme et le développement.

Afin de modéliser la physiopathologie des maladies de l’empreinte parentale, une équipe de recherche, composée de médecins, chercheurs, doctorants de l’Inserm, Sorbonne Université et l’IHU ICAN, a développé une nouvelle approche cellulaire. Publiée le 28 décembre 2022 dans le journal Clinical Epigenetics, cette étude s’intitule « Maintien des profils de méthylation dans les régions de contrôle de l’empreinte dans les cellules souches pluripotentes humaines induites ».

Quels sont les objectifs de cette approche ?

À ce jour, il n’existe pas de modèle fiable pour étudier la physiopathologie des maladies de l’empreinte parentale chez l’être humain, première étape au développement de stratégies thérapeutiques adaptées. Les cellules souches pluripotentes induites humaines (hiPSCs) constituent une approche cellulaire prometteuse pour modéliser les maladies humaines et les troubles génétiques complexes.

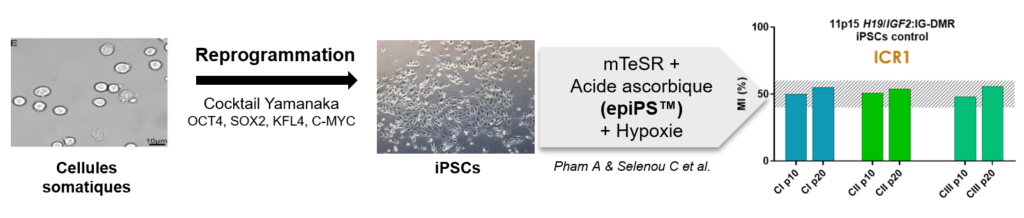

Cependant, une hyperméthylation aberrante des régions de contrôle de l’empreinte (Imprinting control regions, ICR) peut apparaître pendant le processus de reprogrammation puis la culture des hiPSCs. Par conséquent, l’équipe de recherche a testé différentes conditions de reprogrammation et de culture des hiPSCs et effectué une analyse approfondie de la méthylation au niveau des régions de contrôle de l’empreinte, dans le but de développer un modèle cellulaire permettant de comprendre les maladies de l’empreinte parentale.

Quels sont les résultats de l’étude ?

Les chercheurs ont évalué la méthylation à sept loci soumis à empreinte dans les hiPSCs avant la différenciation, à différents passages de la culture cellulaire, et pendant la différenciation chondrogénique. Comme déjà décrit dans la littérature, une hyperméthylation a été identifiée au niveau des régions soumises à empreinte 11p15 H19/IGF2:IG-DMR et 14q32 MEG3/DLK1:IG-DMR, indépendamment de la méthode de reprogrammation et des cellules d’origine.

L’hyperméthylation au niveau de ces deux loci a conduit à la perte de l’empreinte parentale, avec une expression biallélique des gènes soumis à empreinte IGF2 et DLK1, respectivement dans les régions 11p15 et 14q32. Le développement du milieu de culture epiPS™ combiné à la culture des cellules en hypoxie a permis de corriger l’hyperméthylation en H19/IGF2:IG-DMR et en MEG3/DLK1:IG-DMR et de restaurer l’empreinte parentale, tout en préservant les qualités de prolifération et de pluripotence de ces cellules souches.

Quelles sont les conclusions ?

Une analyse quantitative extensive de la méthylation des régions de contrôle de l’empreinte a retrouvé une hyperméthylation à certains ICRs (ceux méthylés sur l’allèle paternel), dans les hiPSCs associée à une perte d’empreinte dans ces régions.

Le milieu de culture epiPS™ et la culture des hiPSCs en hypoxie ont permis de rétablir une méthylation équilibrée à ces loci chez les témoins. L’équipe de recherche a également pu montrer que la méthylation était perturbée dans les hiPSC dérivées d’un patient, récapitulant donc l’anomalie moléculaire responsable de sa pathologie.

Les hiPSCs, cultivées avec ce nouveau protocole, offrent donc des perspectives très intéressantes de différenciation en cellules d’intérêt impliquées dans le phénotype des patients porteurs de maladies liées à l’empreinte parentale pour en comprendre les mécanismes physiopathologiques et envisager des cibles thérapeutiques.

Les acteurs impliqués dans le projet

Ce projet est soutenu par :

- L’IHU ICAN

- Sorbonne Université

- Inserm

Les acteurs et auteurs de cette étude :

- Pr Irène Netchine, PU-PH et Cheffe De l’équipe « Système IGF et croissance fœtale et post-natale » à Sorbonne Université/Inserm/AP-HP

- Dr Aurélie Pham, CCU-AH, PhD à Sorbonne Université/Inserm/AP-HP

- Céline Selenou, doctorante à l’Inserm

- Dr Eloïse Giabicani, MCU-PH à Sorbonne Université/Inserm/AP-HP

- Dr Vincent Fontaine, PhD à l’IHU ICAN

- Sibylle Marteau, Assistant Ingénieur Culture Cellulaire iPS à l’IHU ICAN

- Dr Frédéric Brioude, MCU-PH à Sorbonne Université/Inserm/AP-HP

- Dr Laurent David, MCU-PH à Université de Nantes

- Pr Delphine Mitanchez, PU-PH Sorbonne Université/Inserm

- Dr Marie-Laure Sobrier, CR à l’Inserm

-

Evaluation of hypercholesterolemia management in at-risk patients by cardiologists in France: a case vignette-based study

Journal of Comparative Effectiveness Research

-

Evaluation of hypercholesterolemia management in at-risk patients by cardiologists in France: a case vignette-based study

Journal of Comparative Effectiveness Research