Les maladies inflammatoires chroniques impactent la vie de nombreuses personnes et représentent aujourd’hui un coût non négligeable pour notre système de santé.

Elles peuvent être traitées en utilisant des médicaments anti-inflammatoires d’origine naturelle ou synthétique. Dans le corps humain, une grande variété de molécules possède notamment des propriétés anti-inflammatoires pouvant aider à lutter contre ces maladies.

De récents travaux de recherche réalisés au sein de l’IHU ICAN par les Dr Maryam Darabi et Dr Anatol Kontush ont démontré que l’inclusion de la phosphatidylsérine améliore considérablement la fonction anti-inflammatoire des lipoprotéines reconstituées de haute densité (rHDL).

Comment cette approche peut-elle permettre de traiter certaines maladies inflammatoires chroniques ?

Quels sont les objectifs de cette recherche ?

La phosphatidylsérine (PS) est une substance produite par l’organisme et qui constitue l’essentiel de la membrane des cellules. La phosphatidylsérine est un phospholipide qui contribue à résoudre l’inflammation. En effet, il est l’un des principaux signaux « eat-me » participant à l’élimination des cellules apoptotiques par les cellules immunitaires.

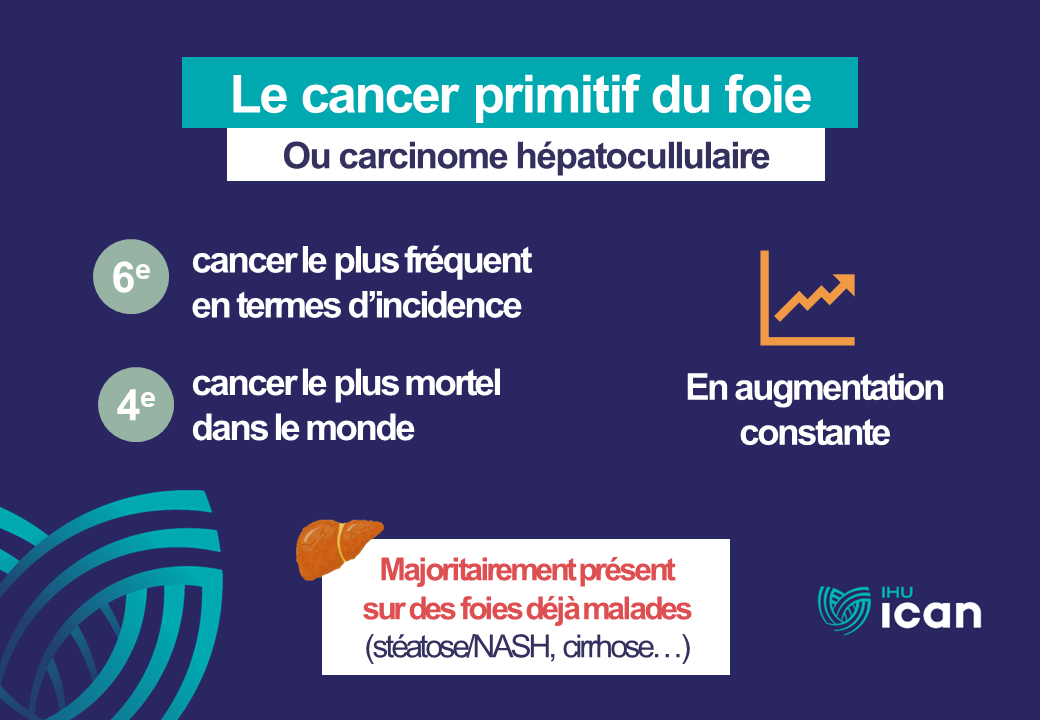

Présente dans le sang, la lipoprotéine humaine de haute densité ou HDL (high-density lipoprotein), est un complexe multimoléculaire possédant une forte capacité à réduire l’inflammation. Elle contient un ensemble de molécules lipidiques et protéiques, dont une minorité est constituée par la phosphatidylsérine (PS).

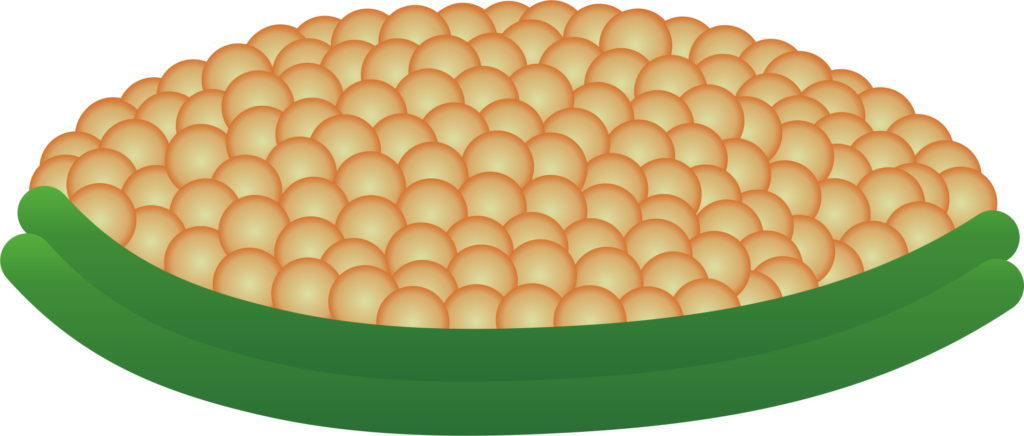

À l’aide de leurs principaux composants lipidiques et protéiques, les particules HDL (lipoprotéine humaine de haute densité) peuvent être reconstituées de manière artificielle en utilisant l’apolipoprotéine A-I (la protéine principale d’HDL) et la phosphatidylcholine (le lipide principale d’HDL) et donc utilisées comme agents thérapeutiques.

Figure 1 : Particules HDL reconstituées. En vert, l’apolipoprotéine A-I, la protéine principale d’HDL. En jaune, la phosphatidylcholine, le lipide principale d’HDL.

Quels sont les résultats ?

Les macrophages sont des cellules-clés du corps impliquées dans le développement des maladies inflammatoires chroniques.

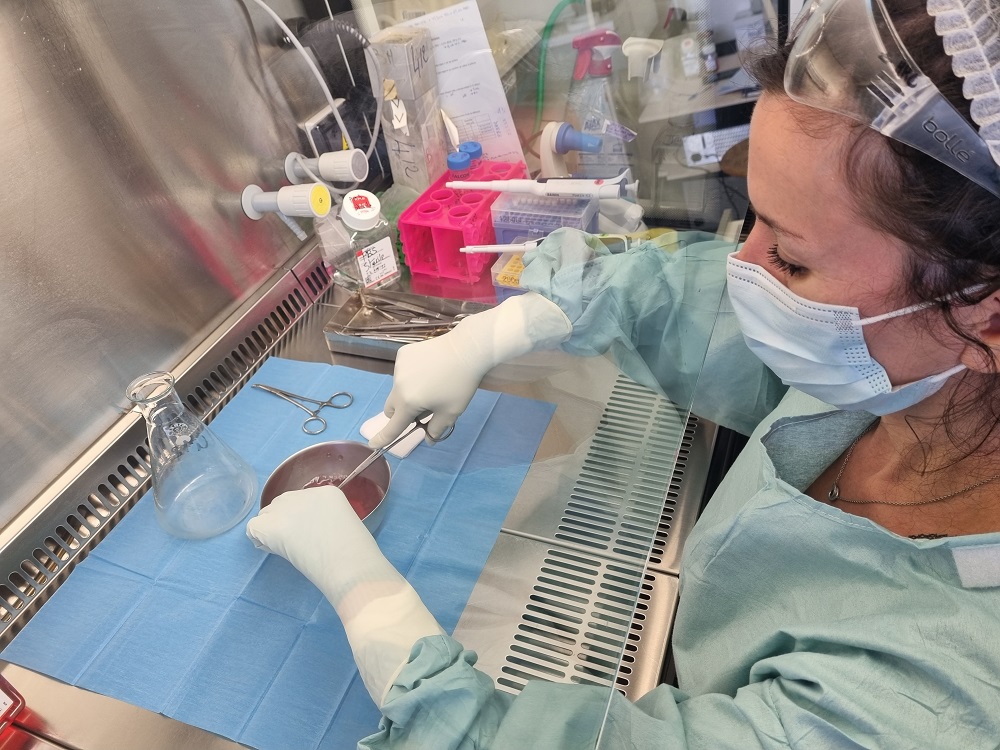

Les résultats ont été obtenus in vitro avec l’utilisation de la lignée cellulaire des macrophages humains THP-1, mais aussi avec les macrophages humains primaires préparés à partir de monocytes circulantes.

- Les travaux de recherche menés ont permis d’observer que l’inclusion de phosphatidylsérine (PS) dans les HDL reconstituées améliore leur capacité à réduire l’inflammation, avec une fonction anti-inflammatoire supérieure aux HDL « standards » sans PS.

- Les HDL avec PS aident notamment à réduire davantage la sécrétion et l’expression de l’interleukine-6 (une molécule inflammatoire) par les macrophages.

- Enfin, ils présentent également des propriétés anti-inflammatoires supérieures in vivo dans un modèle murin de dyslipidémie et d’inflammation chronique.

Des formulations HDL ont été administrées à des souris dyslipidémiques soumises à un régime riche en cholestérol pour induire l’athérosclérose et l’inflammation chronique.

En conclusion, la phosphatidylsérine se révèle comme une composante anti-inflammatoire puissante, capable d’augmenter le potentiel thérapeutique du traitement fondé sur les HDL. Ces résultats constituent une nouvelle approche prometteuse dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques.

Quels sont les acteurs impliqués ?

Les travaux de recherche ont été principalement menés au sein de l’UMRS 1166 (AP-HP, Inserm, Sorbonne Université, IHU ICAN) :

- Par la Dr Maryam Darabi (Chercheuse postdoctorale),

- Sous la direction du Dr Anatol Kontush (Directeur de recherche),

- En collaboration avec la plateforme ICAN Omics Lipidomics,

- Et soutenus par la société SATT-Lutech, l’INSERM et Sorbonne Université.

Les résultats de cette recherche ont été communiqué dans l’article scientifique « Phosphatidylserine Enhances Anti-inflammatory Effects of Reconstituted HDL in Macrophages via Distinct Intracellular Pathways », publié dans le 13 avril 2022 dans The Faseb Journal.