Avec le projet IMAGERIE CŒUR FOIE France (ICONIC), l’IHU ICAN a pour ambition de constituer une base de données d’imagerie cardiaque et hépatique avancée en population de référence en France, adossée à la cohorte nationale Constances (INSERM).

À partir d’examens non invasifs, ces données d’imagerie uniques permettront l’analyse de la structure et de la fonction du cœur, des vaisseaux et du foie à une échelle actuellement inexistante en France.

Le projet ICONIC, né d’un constat de manque de données

Les progrès des techniques d’imagerie permettent aujourd’hui d’explorer de nouvelles voies de recherche très innovantes. L’imagerie joue désormais un rôle central dans la compréhension in vivo des mécanismes physiopathologiques permettant une détection plus précoce des maladies, l’évaluation du risque individuel de développer une maladie et de faire une forme grave et ainsi d’améliorer la prise en charge des patients en développant une médecine personnalisée.

Pourtant, il existe une absence de données d’imagerie cardiovasculaire et hépatique en population générale et encore plus chez les 20-40 ans. Les personnes de moins de 45 ans sont très peu représentés dans les études de population comparables au niveau international.

Pour répondre à ce constat, l’IHU ICAN met en place le projet ICONIC. Ce projet permettra la validation de nouveaux biomarqueurs d’imagerie non invasifs, en créant une base de données accessible à l’ensemble de la communauté de chercheurs spécialisés.

IMAGERIE CŒUR FOIE France : une base de données ouverte, qualitative, pérenne et longitudinale

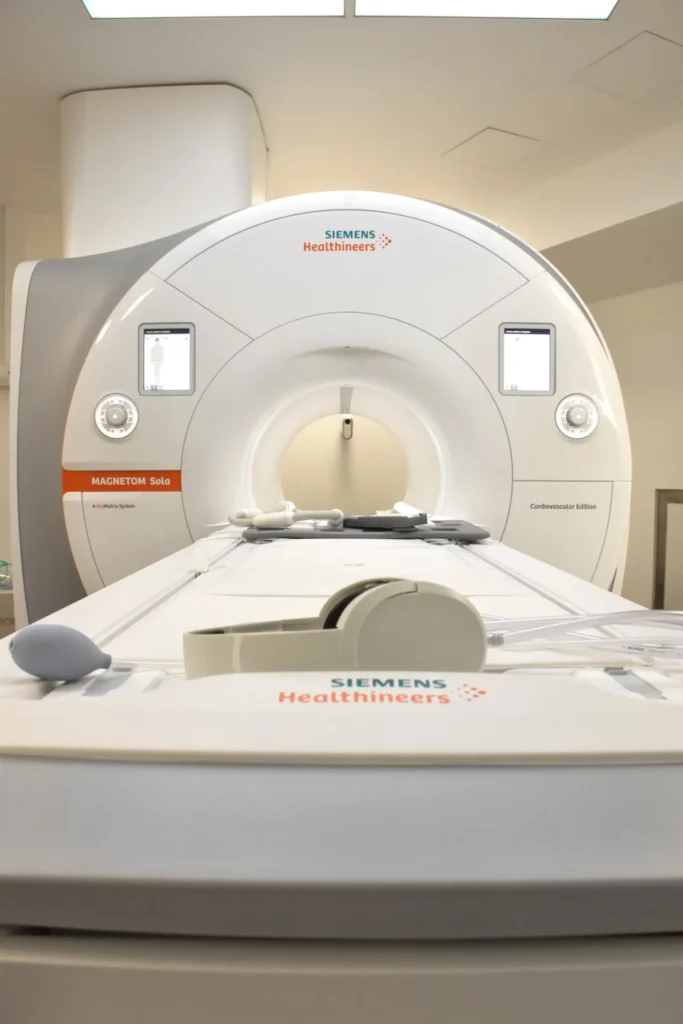

Le premier objectif du projet ICONIC sera de générer des données normatives par catégorie d’âge et de sexe issues de l’analyse des images IRM et échocardiographiques dans la population française. Ces données normatives pourront constituer une base de validation de nouveaux biomarqueurs d’imagerie et servir de contrôle pour des études fondamentales ou cliniques sur données humaines.

Les nouveaux outils diagnostiques et pronostiques ont vocation à devenir multiparamétriques en intégrant des données cliniques, biologiques et d’imagerie.

Cette base participera au décloisonnement de la médecine et sera ouverte aux médecins et chercheurs permettant aux équipes françaises de collaborer aux projets d’imagerie de population internationaux en cours et à venir.

La phase pilote du projet portera sur 2 400 participants issus de la cohorte Constances (Inserm), avec une représentation équilibrée en termes d’âge et de sexe (200 femmes et 200 hommes pour chaque décade).

Les volontaires inclus dans l’étude suivront une série d’examens biologiques et d’imagerie notamment sur la plateforme ICAN Imaging de l’IHU ICAN, située dans l’Institut de Cardiologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour la réalisation des explorations comme l’IRM myocardique et l’échocardiographie transthoracique.

Véritable outil pour la recherche épidémiologique, la cohorte épidémiologique « généraliste » Constances est constituée d’un échantillon représentatif de 200 000 volontaires âgés de 18 à 69 ans inclus entre 2012 et 2019 et consultants des Centres d’examens de santé (CES) de la Sécurité sociale.

Objectifs du projet

- Identifier de nouveaux biomarqueurs d’inflammation chez les patients atteints de la cardiomyopathie arythmogène, ou porteurs de mutation(s) responsable(s),

- Déterminer la valeur diagnostique des nouveaux biomarqueurs (circulants et d’imagerie) identifiés vis-à-vis des critères diagnostiques actuels

- Améliorer le diagnostic de la cardiomyopathie arythmogène pour accélérer la prise en charge des patients.

Bénéfices patients

- Le bénéfice est principalement sociétal car la constitution de cet Atlas de référence d’imagerie cardiométabolique de population va permettre une meilleure compréhension des maladies métaboliques et de leur développement.

Durée de l’étude

- Durée totale de la phase pilote de l’étude : 5 ans

- L’étude se déroulera en 2 phases : une première phase pilote monocentrique sur les volontaires jeunes entre 20 et 40 ans et une seconde phase sera nationale.

Budget global : 6,8 millions d’euros

Le projet a obtenu le soutien majeur du Fonds de Dotation MSDAVENIR ainsi qu’un financement de la région Île-de-France avec le dispositif SESAME « Équipements et plateformes scientifiques et technologiques », qui s’inscrit dans le Programme d’Investissement Avenir régionalisé (SESAME filière PIA).

Porteurs du projet

- Investigateur principal : Alban REDHEUIL, ICT Imagerie Cardiovasculaire et Thoracique, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, APHP, Sorbonne Université

- Comité scientifique

- Marie ZINS, Responsable de la cohorte CONSTANCES INSERM UMS-11

- Nadjia KACHENOURA, DR Laboratoire d’Imagerie Biomédicale INSERM/CNRS/SU

- Vlad RATZIU, Service d’Hépatologie CHU Pitié-Salpêtrière APHP.SU, Hôpital La Pitié Salpêtrière, APHP, Sorbonne Université

- Olivier LUCIDARME, Service d’Imageries Spécialisées et d’Urgence, Hôpital La Pitié Salpêtrière, APHP, Sorbonne Université

- Aron Ariel COHEN, Service de Cardiologie, Hôpital Saint Antoine, APHP, Sorbonne Université

Votre soutien est essentiel pour accélérer la recherche !

Pour en savoir plus, votre contact privilégié :

Francine Trocmé

Direction communication et mécénat

06 81 64 97 88 – f.trocme@ihuican.org